| 광화문 상식

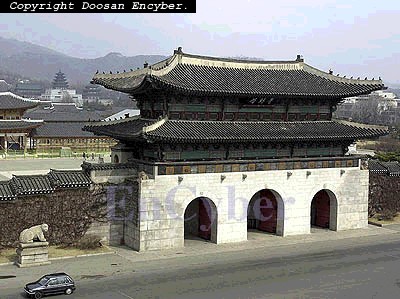

광화문은 원래 조선조의 태조 때(1395년)창건,

무사암을 사용하여, 석축 홍예문(무지개모양의 문)을 쌓고

그 위에 3간 2면의 중층 문루를 세운 궁문이다. 임진왜란 때

경복궁과 함께 왜병에 의해 소실되었던 것을 270여년 만인

대원군 때에 원래에 모습으로 중건했었다.

그러나 한일합방 후 일본 총독부가 경복궁

안에 총독부 청사를 지은 다음 해인 1927년에 총독부 청사가

가린다고 해서 이를 헐어냈다. 현재의 광화문은 1968년

현재의 위치에 다시 세운 콘크리트조 건물이다.

그래서 5대 궁궐의 문중에서 가장

뛰어나다는 이 궁문은 목조 건물 흉내를 낸 철근

콘크리지트 건물로 국보도 보물도 아니고 지방문화재에도

들지 못하고 있다.(또한 13미터 가량 뒤쪽에 밀려나있고

방향도 관악산이 아닌 남산을 바라본 3.5도의 축이 벗어나

있다..)

광화문 가는 길에는

백악과 인왕산 그리고 문화 답사가 있으며 경복궁에는 정치,행정,외교,언론,문화,산업,종교가

있다

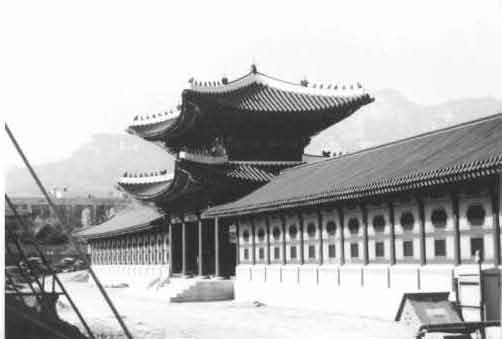

광화문은 출입로가 셋 뚫려 있는 높은 석축 위에 2층 우진각

지붕을 한 문루가 높이 앉아 있다. 문루는 너무 높아 그 앞

인도에서는 전체 모습을 한꺼번에 볼 수 없다.

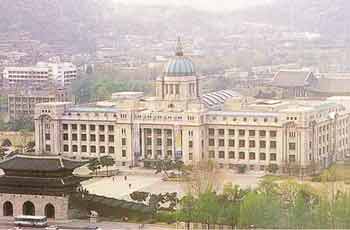

1910년 통감부를 총독부로 개편하면서부터 남산에 있던

통감부 청사가 비좁아 옮길 계획을 세웠으나 바로

착수하지는 못하다가 1912년에 조선 신궁 조영에 관한 조사와

함께 총독부 청사를 지을 준비를 진행하였다. (당시

총독부는 남산에 있었다.)

1915년 8개년 사업으로 확정짓고 '시가 중요 위치에 있는

광대한 면적'을 찾아 경복궁 근정전 앞 약 3만 평을 부지로

결정하고, 공진회가 끝나자 바로 공사에 착수한 것이었다.

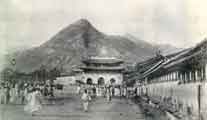

경복궁의 주요 건물들, 곧 광화문 - 근정전 - 사정전 -강녕전

- 교태전은 일직선상에 놓여 한 방향을 바라보고 있었다.

그렇게 해서 공사에

착수한 지 10년 만인 1926년 정면 71간 8분, 측면 39간, 건평 2,115평

연건평 9,604평의 5층 르네상스식 석조 건물이 완공되었다.

당시 총독부를 짓기 위하여 흥례문, 영제교등 수 많은

건물을 헐어 버렸다.

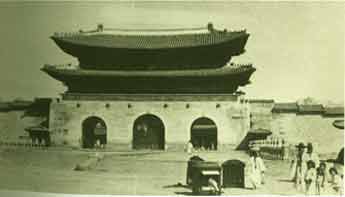

광화문은 1926년 7월 22일 해체되기 시작하여 1927년 9월 15일

경복궁 궁장의 동북쪽, 지금의 국립민속박물관 입구 자리로

옮겨졌다.

광화문은 1865년에 중건된 지 60년 만에 경복궁의 정문도

아니요, 동문도 아닌 그저 유배당한 문, 죽은 문이 된 것이다.

1592년 임진왜란 이후 330여 년이 지나 일본인이 광화문에

가한 두번째 학살이었다.

그나마 문루는 6,25 당시 그나마 형체마저 잃어버렸다.

석축만 남게 된 것이다.

것이 1968년 대통령의

명령으로 철근으로 다시 돌아왔다. 광화문과 함께 꼭 보아야

할 것이 있다. 동십자각이다.

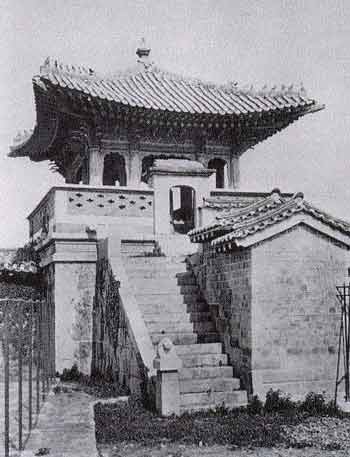

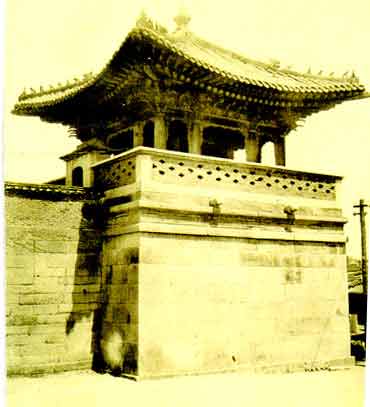

궁장의 동남쪽 모서리에 있던 망루에 해당하는

건조물이다.

동십자각만 아니라 서십자각도 있었는데 그것은 없어지고

동십자각만 남게 되었다. 동십자각은 궁장이 축소되면서

혼자 길 한가운데 덩그러니 남게 되었다.

광화문도 물러 앉고(13미터정도) 경복궁도 물러 안게

되었다. 역사의 질곡을 한 번 안으니 문화 유산마저 뒤로

물러서게 된다.

이제 우리는 주어진 것을 새롭게 고치고 다듬어야 하고

올바른 역사를 알고 가야 할 것이다

|